Жизнь - как Удивительное Путешествие.

Сергей Васильев: Фототур в Тибет.

Вернутся к полному перечню

Вернутся к полному перечню

Сергей Васильев: Фототур в Тибет. Часть 2: Тиксей и Хемис. Отзыв о Проекте ФотоТур.

Дата: 26.12.2014

Сергей Васильев: Фототур в Тибет.

Часть 2. Утренняя пуджа в монастыре Тиксей. Монастырь Хемис и окрестности.

Ранним утром, едва начало всходить солнце, наша группа погрузилась в джипы и поехала на съемку утренней пуджи в Тиксей-гонпе.

Пуджа практикуется в ламаизме и индуизме и состоит из:

медитации, аскетизма, песнопения, чтения священных писаний, предложения пищи и поклонов.

Не вдаваясь в теологические подробности, увиденное нами скорее напоминало массовую медитацию, которая, по словам посвященных, призвана концентрировать положительную энергию, с целью направить ее на окружающих.

Не вдаваясь в теологические подробности, увиденное нами скорее напоминало массовую медитацию, которая, по словам посвященных, призвана концентрировать положительную энергию, с целью направить ее на окружающих.

Приступив к съемке сего действа и заняв изначально позицию в крайнем левом углу, быстро пожалел об этом, ибо в зал вошла группа жителей континентальной Индии, в основном подростки обоего пола, на некоторых из них болтались зеркалки от «Никона».

Ходить между рядами с медитирующими монахами посторонним строжайше запрещено. За этим следит специально поставленный лама-распорядитель, который немедленно направил их ко мне в угол. Радостно переговариваясь в полный голос, дети, подростки и сопровождающие их взрослые уселись тесной кучкой прямо перед моим объективом, их «Никоны» бодро засветили в полумраке зала, подсвечивая автофокус, заработали моторчики, вращая фокусировочные кольца объективов…

В общем, я сам много раз снимал никоновской аппаратурой, но только здесь оценил как она умеет петь «в голос», отметив при этом «тихоходность» своего аппарата. Посмотрев по сторонам, поймал на себе, окруженном группой юных фотолюбителей, юзающих «Никоны», недовольный взгляд ламы-распорядителя, стало понятно, надо менять дислокацию и как можно быстрее.

Ходить между рядами с медитирующими монахами посторонним строжайше запрещено. За этим следит специально поставленный лама-распорядитель, который немедленно направил их ко мне в угол. Радостно переговариваясь в полный голос, дети, подростки и сопровождающие их взрослые уселись тесной кучкой прямо перед моим объективом, их «Никоны» бодро засветили в полумраке зала, подсвечивая автофокус, заработали моторчики, вращая фокусировочные кольца объективов…

В общем, я сам много раз снимал никоновской аппаратурой, но только здесь оценил как она умеет петь «в голос», отметив при этом «тихоходность» своего аппарата. Посмотрев по сторонам, поймал на себе, окруженном группой юных фотолюбителей, юзающих «Никоны», недовольный взгляд ламы-распорядителя, стало понятно, надо менять дислокацию и как можно быстрее.

Оставив увлеченно снимающих в углу никониан, почти на коленях со штативом переполз ко входу. Освещение здесь стало лучше, однако ракурс оказался уже не столь выигрышный. Плюс ко всему, сам и камера на штативе у всех на виду, про съемку исподтишка можно забыть.

Переключился преимущественно на видео. Здесь на меня стал недобро смотреть один из молодых лам, сидящих в рядах.

Стараясь поменьше шевелиться, стал наблюдать в процессе съемки и за самим действом. Как и оказалось, по настоящему медитируют старшие монахи, кто помоложе, часто отвлекаются, рассматривают посетителей, в лучшем случае пытаются повторять за старшими.

Самые маленькие иногда просто обезъянничают, строят рожицы своим единовозрастным собратьям и конечно фотографам – главное не победа, главное участие.

Время от времени юные ламы подрываются с места, разносят между рядами выпечку в оцинкованных ведрах и наливают чай для старших товарищей, занятых делом.

Переключился преимущественно на видео. Здесь на меня стал недобро смотреть один из молодых лам, сидящих в рядах.

Стараясь поменьше шевелиться, стал наблюдать в процессе съемки и за самим действом. Как и оказалось, по настоящему медитируют старшие монахи, кто помоложе, часто отвлекаются, рассматривают посетителей, в лучшем случае пытаются повторять за старшими.

Самые маленькие иногда просто обезъянничают, строят рожицы своим единовозрастным собратьям и конечно фотографам – главное не победа, главное участие.

Время от времени юные ламы подрываются с места, разносят между рядами выпечку в оцинкованных ведрах и наливают чай для старших товарищей, занятых делом.

Закончив пуджу, ламы стали выходить из зала, недовольно качая головой, показывая, что сегодня были не самые скромные посетители за многолетнюю историю монастыря.

Я их понимал, хоть и сам старался вести себя как можно тише, в чужой монастырь, знаете ли…

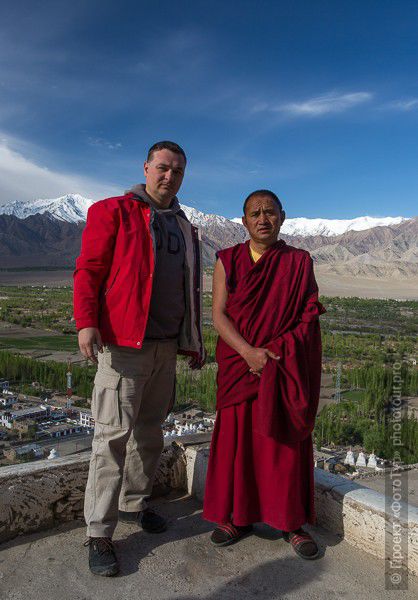

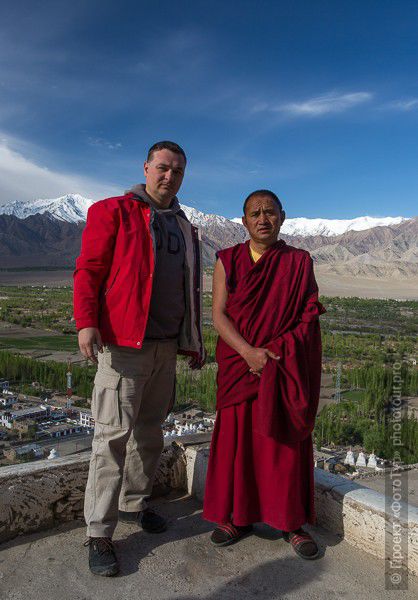

По окончанию пуджи удалось сфотографировать ламу-распорядителя и сфотографироваться вместе с ним.

Я их понимал, хоть и сам старался вести себя как можно тише, в чужой монастырь, знаете ли…

По окончанию пуджи удалось сфотографировать ламу-распорядителя и сфотографироваться вместе с ним.

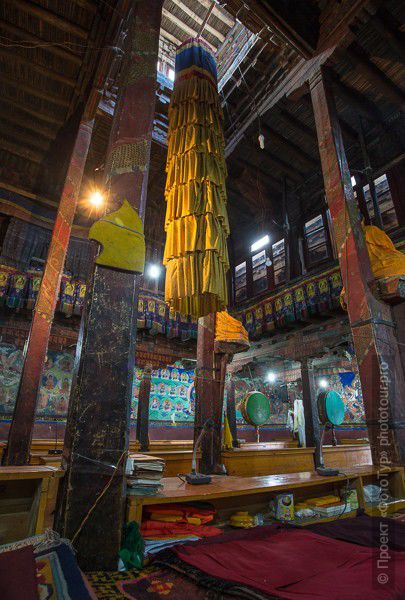

Далее объектом нашего внимания стала большая статуя Будды, разделенная этажами постройки на два яруса. Поднявшись на верхний этаж, вся группа увлеченно предалась съемке портрета, вписанного в богатый интерьер.

Само собой, ни о каких подсветках и речи быть не могло. Для особо сообразительных висят специальные памятки, одну из которых вы видите в кадре. Поэтому вся съемка в этом и всех остальных монастырях, где разрешено снимать, делалась со штатива.

Выдержки в столь плохо освещенных местах могли достигать нескольких секунд. Однако из этого можно извлечь и определенные преимущества.

Вокруг головы Будды постоянно суетился один лама. Не знаю, специально ли он делал это, в отместку за наше поведение на пудже или это была повседневная рутина, но только в редкие моменты мне удалось снять скульптуру без его присутствия.

Все остальное время он то поливал цветы в кадушках, то переставлял местами разные предметы, то просто вытирал полы.

Выдержки в столь плохо освещенных местах могли достигать нескольких секунд. Однако из этого можно извлечь и определенные преимущества.

Вокруг головы Будды постоянно суетился один лама. Не знаю, специально ли он делал это, в отместку за наше поведение на пудже или это была повседневная рутина, но только в редкие моменты мне удалось снять скульптуру без его присутствия.

Все остальное время он то поливал цветы в кадушках, то переставлял местами разные предметы, то просто вытирал полы.

Выдержка в несколько секунд позволила превратить его в привидение, наполнив каким-то мистическим смыслом достаточно банальный сюжет. Мимолетность и призрачность одной человеческой жизни на фоне символа, живущего в веках.

Поднявшись на самый верх, очутились на плоской крыше монастыря Тиксей, с которой открывался удивительный вид на долину.

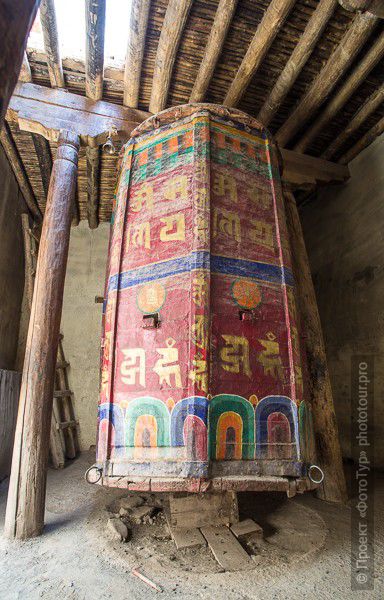

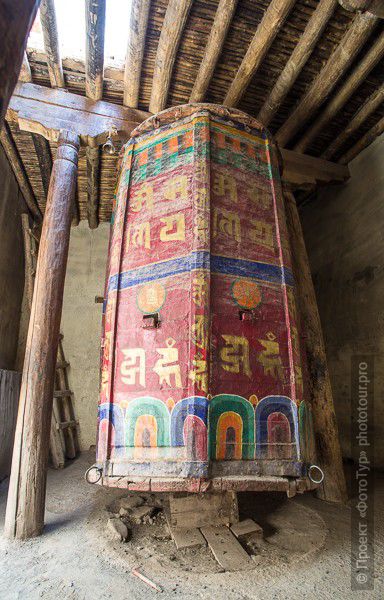

Спускаясь во внутренний двор монастыря, познакомились с двумя собаками-охранителями, а также с вмонтированными в стену молитвенными барабанами, которые при спуске надлежит крутить строго по часовой стрелке.

Кроме них, стоят, конечно, и барабаны классического типа, в беседках.

При монастыре существует кафе, где мы решили позавтракать. Перед входом одетые в национальную одежду манекены. Правда и здесь уже видны джинсы, как и у прошедшего мимо ламы адидас и пума под монашеским одеянием.

Меню в основном вегетарианское, преобладают блюда из молока (если будете, обязательно закажите местный йогурт, он не похож на то, что называется этим словом у нас в магазинах), блины, ну или то, что на них похоже, достаточно острые, но их вполне можно заменить ломкими лепешками.

Вообще при посещении данного места в очередной раз убедился, что правильно подобранный вегетарианский рацион позволяет вполне безболезненно на время забыть о мясе.

Вообще при посещении данного места в очередной раз убедился, что правильно подобранный вегетарианский рацион позволяет вполне безболезненно на время забыть о мясе.

Наш гид Правиш из местных, прекрасно знает эти места. Особенно наша группа оценила его помощь при выборе блюд и профилактической работе с персоналом различных заведений местного общепита, значительно повышающей скорость и качество обслуживания.

После скромной трапезы наш путь лежал в монастырь Хемис.

Расположенный, как и многие другие гонпы, на горе, некоторые строения вообще на труднодоступных скалах, монастырь знаменит своей библиотекой.

Именно в ней в XIX в. русский исследователь Н. Нотович раскопал манускрипт, повествующий о неизвестных годах Иисуса Христа, на основе изучения которого выпустил книгу «Неизвестная жизнь Иисуса» (она есть в сети).

Позднее Александр Либиэр и Элизабет Клэр Профет ссылались в своих книгах на установленные Нотовичем факты пребывания молодого Иисуса в этих местах. Однако ламы отказались предъявить подлинники манускрипта и выводы Нотовича остались не подтвержденными.

Именно в ней в XIX в. русский исследователь Н. Нотович раскопал манускрипт, повествующий о неизвестных годах Иисуса Христа, на основе изучения которого выпустил книгу «Неизвестная жизнь Иисуса» (она есть в сети).

Позднее Александр Либиэр и Элизабет Клэр Профет ссылались в своих книгах на установленные Нотовичем факты пребывания молодого Иисуса в этих местах. Однако ламы отказались предъявить подлинники манускрипта и выводы Нотовича остались не подтвержденными.

Официальная церковь также не признала подобных доводов, а местонахождение манускрипта в настоящее время неизвестно. Хоть и многое изменилось сейчас в Ладакхе, книгу Нотовича я советовал бы прочитать всем, собирающимся посетить данные места.

При этом совершенно неважно, какого вероисповедания вы придерживаетесь или являетесь атеистом.

Достаточно подробное описание нравов и обычаев народов данной части Тибета, в частности таких экзотических для европейца позапрошлого века традиций как многомужество, встречающееся здесь в некоторых местах, помогает человеку со стороны разглядеть в местной культуре, хоть и изрядно припорошенной современной цивилизацией, очень многое.

При этом совершенно неважно, какого вероисповедания вы придерживаетесь или являетесь атеистом.

Достаточно подробное описание нравов и обычаев народов данной части Тибета, в частности таких экзотических для европейца позапрошлого века традиций как многомужество, встречающееся здесь в некоторых местах, помогает человеку со стороны разглядеть в местной культуре, хоть и изрядно припорошенной современной цивилизацией, очень многое.

Кроме библиотеки, во внутреннем дворе монастыря Хемис есть множество древних фресок с сюжетами из буддистской мифологии, а также древний молитвенный барабан.

Изначально буддизм был скорее не религией, а жизненной философией, впоследствии обросшей как корабль ракушками, обрядовостью и религиозным фольклором.

В Ладакхе, в отличие от других буддистских регионов, пусть короткими проблесками, но еще сохранилось философское миросозерцание изначального буддизма, свободного от теологических наслоений последующих эпох.

Так, во всяком случае, утверждают местные жители. Впрочем, по свидетельству тех, кто в теме, подобные утверждения характерны и для Непала и для китайской части Тибета.

Задачу досконально исследовать данный вопрос я перед собой не ставил, поэтому со спокойной душой оставляю его ученым.

В Ладакхе, в отличие от других буддистских регионов, пусть короткими проблесками, но еще сохранилось философское миросозерцание изначального буддизма, свободного от теологических наслоений последующих эпох.

Так, во всяком случае, утверждают местные жители. Впрочем, по свидетельству тех, кто в теме, подобные утверждения характерны и для Непала и для китайской части Тибета.

Задачу досконально исследовать данный вопрос я перед собой не ставил, поэтому со спокойной душой оставляю его ученым.

По улицам населенных пунктов, расположенных при монастырях спокойно гуляет крупный рогатый скот, а также скот поменьше, например ослики. Животные почти не боятся людей, видать случаи жестокого обращения с ними редки.

Мы сначала были удивлены такой комплекцией рогатого скота и задали вопрос об этом гиду. На что он ответил, что все сельское хозяйство в Ладакхе ведется исключительно натуральными способами, без использования химических удобрений и пестицидов, методами предков.

Овощи и фрукты, выращенные здесь, экологически чистые, правда у этой монеты две стороны – из-за природных катаклизмов случаются неурожаи и падеж скота.

Отношение к добыче энергии соответствующее – регион испытывает серьезные проблемы с электричеством – в некоторых местах электроэнергию включают на 3-4 часа в сутки и то не каждый день, однако народонаселение мужественно это терпит, предпочитая развивать пусть экологически чистые, но на сегодняшний день крайне неэффективные методы получения энергии от солнца и ветра.

Мы сначала были удивлены такой комплекцией рогатого скота и задали вопрос об этом гиду. На что он ответил, что все сельское хозяйство в Ладакхе ведется исключительно натуральными способами, без использования химических удобрений и пестицидов, методами предков.

Овощи и фрукты, выращенные здесь, экологически чистые, правда у этой монеты две стороны – из-за природных катаклизмов случаются неурожаи и падеж скота.

Отношение к добыче энергии соответствующее – регион испытывает серьезные проблемы с электричеством – в некоторых местах электроэнергию включают на 3-4 часа в сутки и то не каждый день, однако народонаселение мужественно это терпит, предпочитая развивать пусть экологически чистые, но на сегодняшний день крайне неэффективные методы получения энергии от солнца и ветра.

Вообще подобные вещи как нельзя лучше демонстрируют степень духовного развития народа в Тибете. Способность к самоограничению, к умеренному и даже аскетическому существованию проявляется и в таких «милых сердцу» дорогого россиянина темах, как курение и алкоголь. За всю поездку мы нигде не увидели яростных призывов к борьбе с курением и употреблением алкоголя. Однако пьяного видели только один раз и то в неблагополучном районе города. По словам местных жителей, алкоголь можно легально купить только в одном месте и что самое интересное – там нет километровой очереди жаждущих, что для города с таким населением как Лех, весьма странно. С сигаретами та же беда, в дополнение они еще и отвратительного качества (сам не курю, по словам курильщика из группы). Курильщиков мало и на людях курить здесь стесняются, хотя нигде не видно душераздирающего: «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ»! Среди местных жителей очень мало страдающих избыточным весом. Как правило, обладатели пышных чресел – жители «свободного мира» или путинской России (довел ведь страну))).

Сразу вспоминаются наши супермаркеты, особенно очереди в них, например, в пятницу, когда по уши затаренные различным алкоголем и закуской граждане, сам вид которых уже требует срочного вызова диетолога, спешат «культурно» провести выходные.

Заметим, все это на фоне умопомрачительной кампании якобы борьбы с пьянством. Вспомнились и представители народного быдла, дымящие рядом с тобой в общественных местах, все разумеется на фоне куренья, которое убивает.

Так, например, ярчайшие представители – водители маршруток, которые курят, наложив клубящуюся кучу на своих пассажиров в салоне (прямой источник денег), при этом водительское место у них густо обвешано иконами.

Чего хочет человек добиться подобным поведением, непонятно. Об отношении к животным уже не говорю, достаточно вспомнить подростков-дебилов в любом дворе. К таким страшно выпустить гулять не то что корову, но даже быка, подготовленного для родео.

Заметим, все это на фоне умопомрачительной кампании якобы борьбы с пьянством. Вспомнились и представители народного быдла, дымящие рядом с тобой в общественных местах, все разумеется на фоне куренья, которое убивает.

Так, например, ярчайшие представители – водители маршруток, которые курят, наложив клубящуюся кучу на своих пассажиров в салоне (прямой источник денег), при этом водительское место у них густо обвешано иконами.

Чего хочет человек добиться подобным поведением, непонятно. Об отношении к животным уже не говорю, достаточно вспомнить подростков-дебилов в любом дворе. К таким страшно выпустить гулять не то что корову, но даже быка, подготовленного для родео.

Как говаривал классик, разруха она в головах, а причина в воспитании. Местные жители живут гораздо беднее большинства россиян, но при этом их духовный стержень значительно крепче, что иллюстрирует сама их жизнь.

Простой пример – морозы зимой достигают – 60 градусов, а в типичном тибетском доме не предусмотрено даже центральное отопление, но при этом как-то умудряются выживать и жить дальше.

Именно сила духа позволяет человеку выжить в столь непростых условиях. И ее воспитание подобным образом – суть прямая заслуга жизненной философии буддизма.

Простой пример – морозы зимой достигают – 60 градусов, а в типичном тибетском доме не предусмотрено даже центральное отопление, но при этом как-то умудряются выживать и жить дальше.

Именно сила духа позволяет человеку выжить в столь непростых условиях. И ее воспитание подобным образом – суть прямая заслуга жизненной философии буддизма.

Признаюсь, что подобную дискуссию мы развили в машине, на обратном пути из Хемис-гонпы. Наш проводник Правиш, хоть и не понимал по-русски, но внимательно вслушивался в беседу. В этот день мы научили его двум словам на великом и могучем, и еще он окончательно запомнил наши имена.

Заканчивались третьи сутки нашего пребывания в Лехе. На следующий день была запланирована поездка в деревни Алчи и Ламаюру с посещением одноименных монастырей.

Заканчивались третьи сутки нашего пребывания в Лехе. На следующий день была запланирована поездка в деревни Алчи и Ламаюру с посещением одноименных монастырей.

Полностью почитать рассказ Сергей Васильева о фототуре в Ладакх, часть 2 можно в блоге ЖЖ автора, здесь: Фототур в Тибет. Часть 2. Утренняя пуджа в монастыре Тиксей. Монастырь Хемис и окрестности.

Там же можно посмотреть значительно большее количество фотографий, отснятых в буддийских монастырях Тиксей и Хемис.